妊娠中に歯ぐきから血が出る方へ|放置NGな理由と歯科でできる対策

1. 妊娠中に歯ぐきから出血しやすくなるのはなぜ?

ホルモンバランスの変化が歯ぐきに影響

妊娠中は女性ホルモンであるエストロゲンとプロゲステロンの分泌が急激に増加します。これらのホルモンは胎児の発育や母体の健康維持に不可欠ですが、一方で口腔内環境にも大きく影響を及ぼします。

特にプロゲステロンには血管の透過性を高める作用があり、歯ぐきの毛細血管が拡張しやすくなるため、少しの刺激でも出血しやすくなります。

さらに、ホルモンの変化によって炎症を引き起こす細菌に対する歯ぐきの免疫反応が過敏になり、軽度のプラーク(歯垢)でも過剰な炎症反応を起こすようになります。

このような状態は「妊娠性歯肉炎」と呼ばれ、多くの妊婦さんが経験します。

妊娠性歯肉炎とは?特徴とリスク

妊娠性歯肉炎は、妊娠中に特有のホルモンバランスの変化により起こる歯肉の炎症です。

通常、妊娠初期から中期にかけて発症しやすく、歯ぐきの赤み、腫れ、ブラッシング時の出血などが見られます。

妊娠性歯肉炎自体は一過性のもので、出産後には自然に改善することもありますが、ケアを怠ると歯周病へと進行する恐れもあります。

特に妊婦さんはつわりなどで歯磨きが疎かになることも多く、プラークコントロールが不十分になりやすいため、炎症が悪化するリスクが高まります。

また、妊娠性歯肉炎が進行して歯周ポケットが深くなると、歯周病原菌が体内へ入り込みやすくなり、母体のみならず胎児にも影響を与える可能性があるため注意が必要です。

妊婦さんに特有の口腔環境の変化

妊娠中は唾液の分泌量や性状も変化します。

通常、唾液には口腔内を洗浄し、中和する作用がありますが、妊娠中はその量が減少したり、酸性に傾いたりすることがあります。

これにより口腔内の細菌が増殖しやすくなり、歯肉への刺激が増加するのです。

加えて、食生活の変化や間食の増加、つわりによる吐き気で歯磨きが困難になることも、プラークの蓄積を促進します。

妊娠中は「歯が弱くなる」と感じる人もいますが、それは実際には歯自体が弱くなるのではなく、口腔内環境の変化により炎症が起きやすくなるためです。

つまり、適切なケアを行えば、妊娠中でも歯ぐきの健康は十分に守ることができます。

妊娠を機に、口腔内環境を見直し、歯科医院での定期的なチェックを受けることが大切です。

2. 歯ぐきの出血を放置するとどうなる?

歯周病に進行するリスク

妊娠中に見られる歯ぐきからの出血は、一見軽度な症状のように思えますが、実は歯周病の入り口である可能性があります。

妊娠性歯肉炎が発生すると、歯肉が炎症を起こしやすくなり、出血を繰り返すようになります。

この状態を放置すると、やがて歯と歯ぐきの間に深い溝「歯周ポケット」が形成され、歯周病菌が奥深くに侵入していきます。

歯周病が進行すると、歯を支える歯槽骨が破壊されていき、最終的には歯がグラグラして抜けてしまうこともあります。

歯周病は自覚症状が少なく、出血や腫れ程度の初期段階では気づかれにくいため、症状があるうちに早めの対策を取ることが重要です。

妊娠中であっても、必要に応じた歯科治療やクリーニングは安全に受けられますので、出血の有無は重大なサインと捉えましょう。

歯のグラつきや脱落の可能性

妊娠中に進行する歯周病が悪化すると、歯を支える歯槽骨が徐々に吸収されていきます。

この結果、歯がしっかりと固定されず、徐々にグラつき始めます。

歯が動揺すると、噛むたびに違和感が生じ、痛みや不快感の原因となります。

最終的には歯を失うリスクも高まります。

特に妊婦さんの場合、歯科治療の時期や方法に制限があることもあるため、歯が抜けるほど悪化してからの治療では選択肢が限られる可能性があります。

さらに、1本の歯を失うと噛み合わせ全体のバランスが崩れ、残った歯にも負担がかかり、他の歯も次第に悪くなっていく連鎖が始まることもあります。

妊娠中の口腔トラブルは「一時的だから」と軽視せず、歯を守るための早期対処が肝心です。

出血が止まらない慢性的な炎症

歯ぐきからの出血が慢性化している場合、それは体内で持続的に炎症が起こっている証拠でもあります。

特に妊娠中は免疫機能が抑制される傾向にあるため、炎症が治まりにくく、出血が長引くことがあります。

このような状態は口腔内の不快感だけでなく、全身にも影響を与える恐れがあります。

近年では、慢性炎症が早産や低体重児出産のリスク要因となる可能性も指摘されており、妊娠中の歯周病予防は、母体だけでなく胎児の健康にもつながる重要なケアのひとつと考えられています。

また、慢性出血は貧血の一因になることもあり、妊婦にとってはさらなる健康リスクとなり得ます。

毎日のセルフケアだけでなく、プロフェッショナルによるクリーニングや歯科検診を通じて炎症の原因を取り除くことが、慢性化を防ぐ鍵となります。

3. 妊娠性歯肉炎と歯周病の違いとは?

妊娠性歯肉炎の特徴と発症メカニズム

妊娠性歯肉炎とは、妊娠中の女性に特有の一過性の歯ぐきの炎症で、多くの場合、妊娠初期から中期にかけて発症します。

ホルモンバランスの変化、とくにエストロゲンとプロゲステロンといった女性ホルモンの急激な増加が、歯ぐきの毛細血管を拡張させ、炎症反応を起こしやすくします。

加えて、妊娠中は免疫機能が一時的に抑制されるため、普段は問題にならない程度の歯垢や歯石にも過敏に反応しやすくなり、赤み・腫れ・出血などの症状が見られるようになります。

妊娠性歯肉炎は一般的に出産後には自然に軽快するケースもありますが、放置して歯垢の除去などを怠ると、慢性化して本格的な歯周病へと進行してしまうリスクもあります。

そのため、歯ぐきに違和感を感じたら、早めに歯科で診てもらうことが大切です。

歯周病の進行性と全身への影響

一方で、歯周病は妊娠に限らず発症する慢性的な歯周組織の疾患であり、炎症が歯肉だけでなく、歯槽骨などの歯を支える組織にまで広がることが特徴です。

初期段階では歯ぐきの腫れや出血など妊娠性歯肉炎と似た症状が出るため、見分けがつきにくい場合があります。

しかし、歯周病は進行すると歯ぐきが後退し、歯がグラグラして抜け落ちる原因になります。

また、近年では歯周病菌が血流を介して全身に影響を及ぼし、糖尿病や心疾患、認知症などとの関連も指摘されているほか、妊娠中の歯周病は早産や低体重児出産のリスクを高めることも明らかになっています。

したがって、妊婦の方にとっても、歯周病は決して軽視できない健康課題のひとつです。

早期の見極めと的確な対処がカギ

妊娠性歯肉炎と歯周病は、どちらも「歯ぐきが赤く腫れて出血する」という共通点があるものの、症状の原因・進行性・治療方針は大きく異なります。

妊娠性歯肉炎はホルモンの変化によって一時的に症状が悪化している場合が多いため、正しい口腔ケアを続けることで比較的早期に改善が見込めます。

一方、歯周病は細菌感染によって歯槽骨を含む支持組織が破壊されていくため、自然治癒は望めず、専門的な歯科治療が不可欠です。

妊婦の場合、レントゲン検査や外科的処置に制限があることもあるため、症状が軽いうちに歯科医院で正確な診断を受け、必要に応じた対応をとることが求められます。

早期に違いを見極めることが、母体と赤ちゃんの健康を守る第一歩です。

4. 妊娠中の歯ぐきの腫れと痛みの原因

歯垢・歯石の蓄積による炎症

妊娠中はつわりの影響や唾液の性状変化などにより、口腔内の清掃状態が悪化しやすい時期です。

歯磨きをしようとしても気分が悪くなり、十分に磨けなかったり、ブラッシングを避けがちになることで、歯垢(プラーク)や歯石がたまりやすくなります。

歯垢は細菌のかたまりであり、特に歯と歯ぐきの境目(歯肉縁)にたまると歯肉に炎症を引き起こします。

この炎症が歯ぐきの腫れや出血、痛みにつながるのです。

また、歯石は一度沈着してしまうとブラッシングだけでは取り除くことができず、歯科医院での専門的なクリーニングが必要になります。

妊娠中は体の抵抗力が一時的に下がっていることから、わずかな歯垢や歯石の蓄積でも炎症が悪化しやすく、これが妊娠中の歯ぐきトラブルの一因となります。

初期の段階であれば、歯科医院での軽度の処置とセルフケアの改善で十分対応可能ですので、早めの対応が重要です。

免疫バランスの乱れが炎症を助長

妊娠すると、女性の身体は胎児を異物として攻撃しないよう免疫機能のバランスを変化させます。

この免疫の変化は、感染症に対する抵抗力を弱める一因となり、口腔内でも細菌の活動が活発化しやすくなります。

とくに、歯ぐきに存在する常在菌が炎症を引き起こすケースが増えるため、妊娠前には問題なかったようなわずかなプラークや刺激でも、歯ぐきの腫れや痛みを感じやすくなります。

さらに、妊娠中の血流量の増加は歯ぐきにも及び、歯肉組織が腫れやすく、炎症が拡大しやすくなります。

このような背景から、妊娠中は歯肉の組織が過敏になり、炎症が起こりやすく、進行もしやすい状態にあるのです。

結果として、腫れや痛みといった症状を繰り返しやすくなります。

食生活やセルフケアの変化も要因に

妊娠中はホルモンの影響だけでなく、生活習慣の変化も歯ぐきの状態に大きく影響します。

まず食生活では、妊娠初期から中期にかけて、食事の回数や内容に変化が生じることが多く、間食が増えたり、甘いものや酸っぱいものを頻繁に摂取する傾向があります。

これにより、口腔内が酸性に傾きやすく、虫歯や歯肉炎のリスクが高まります。

さらに、つわりや体調不良でブラッシングの時間が短くなったり、適切な歯磨きができなくなることも少なくありません。

口腔内の清掃状態が悪くなれば当然ながら歯垢が増え、歯ぐきの炎症を引き起こしやすくなります。

また、睡眠不足やストレス、運動不足など、妊娠中の生活全般にわたる変化が免疫力や唾液の分泌量にも影響し、口腔内の環境が悪化しやすくなるのです。

このように、妊娠中の歯ぐきの腫れや痛みにはさまざまな原因が複雑に関係しているため、「よくあることだから」と軽く考えず、しっかりと歯科医師に相談し、日々のケアを意識して行うことが大切です。

妊娠中のわずかな症状が、将来の歯の健康や赤ちゃんの健康にも影響を及ぼす可能性があることを忘れず、早期の対処を心がけましょう。

5. 妊娠中でも受けられる安全な歯科治療とは?

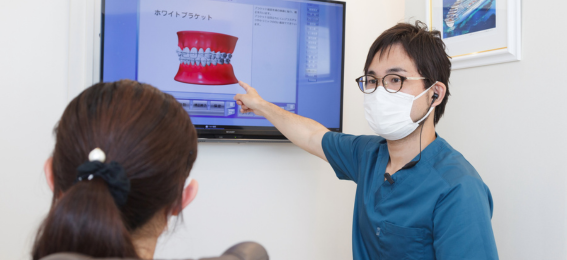

妊娠中期(安定期)が治療の適期

妊娠中でも、歯の治療を受けることは可能です。ただし、治療に適した時期を見極めることがとても重要です。

一般的に、妊娠初期(1〜4か月)は胎児の器官が形成される大切な時期であり、ホルモンの変化やつわりも重なるため、体調が不安定になりやすい傾向があります。

この時期には緊急性が高い治療を除き、極力治療を控えることが推奨されます。

一方、妊娠中期(5〜7か月)は「安定期」と呼ばれ、つわりも落ち着き、体調が安定しやすくなるため、歯科治療にもっとも適している時期とされています。

この時期であれば、虫歯の治療や歯石除去、妊娠性歯肉炎の処置など、多くの一般的な歯科治療が安心して受けられます。

特に、出産前に口腔内を健康な状態に整えておくことで、出産後の感染症リスクや将来的な虫歯・歯周病の再発防止にもつながります。

妊娠後期(8〜10か月)はお腹が大きくなることで診療台での仰向け姿勢がつらくなったり、子宮が下大静脈を圧迫して血圧が下がる「仰臥位低血圧症候群」が起こりやすくなります。

そのため、できるだけ妊娠中期までに必要な治療を終えるのが理想的です。

レントゲン・麻酔の安全性

妊婦さんの多くが不安に感じるのが、歯科治療におけるレントゲン撮影や麻酔の使用です。

しかし、これらも正しい知識を持てば、過度に心配する必要はありません。

まず、歯科用レントゲンは照射範囲が非常に限られており、お腹の赤ちゃんに直接影響を及ぼす可能性は極めて低いとされています。

さらに、撮影時には鉛の防護エプロンを使用することで、被ばくを最小限に抑える工夫も行われています。

特にデジタルレントゲンでは被ばく量が大幅に少ないため、安全性が高く、安心して撮影を受けることができます。

次に、歯科で使用される局所麻酔薬は、胎児への影響が極めて少ないとされるものが使用されています。

たとえば、「リドカイン」は妊婦にも安全とされる麻酔薬で、妊娠中の歯科治療でも広く使われています。

必要な治療を適切な麻酔下で行うことで、痛みやストレスを軽減でき、かえって母体への負担を減らすことにつながります。

ただし、強い鎮痛薬や抗生物質の使用については、種類によっては妊婦には適さないものもあるため、使用する際は医師の判断に基づき、安全性が確保された薬剤を選択します。

治療の前には必ず妊娠していることを伝え、歯科医師とよく相談しましょう。

応急処置と継続的なケアの考え方

妊娠中に歯科トラブルが起きた場合、すぐに本格的な治療ができない場合もあります。

そのようなときには、症状の進行を防ぐための「応急処置」が有効です。

たとえば、急な痛みや腫れに対しては、患部を洗浄・消毒し、必要に応じて抗炎症処置を行うことで、一時的に症状を抑えることができます。

また、妊娠中の応急処置では、麻酔や投薬の影響を最小限にとどめる必要があります。

そのため、できるだけ母体や胎児に負担をかけず、症状を緩和しながら、出産後に本格的な治療を計画的に進めるという方法も取られます。

さらに、治療が完了していない場合でも、継続的なケアを行うことが非常に重要です。

定期的な歯科検診や口腔清掃、ブラッシング指導を受けることで、症状の悪化を防ぎ、出産まで安心して過ごせるようサポートが行われます。

妊娠中だからといって歯科治療を避けるのではなく、必要なケアを適切なタイミングで受けることが、母子の健康にとって何よりも大切です。

6. 妊娠中の口腔ケアのポイントと工夫

つわり中でもできる歯磨きテクニック

妊娠中、とくにつわりの時期は歯磨きが難しくなることがあります。

歯ブラシを口に入れただけで吐き気を催したり、強いニオイに敏感になったりするため、口腔ケアを怠りがちになります。

しかし、この時期に歯磨きをやめてしまうと、歯垢がたまりやすくなり、虫歯や妊娠性歯肉炎のリスクが一気に高まってしまいます。

つわりがつらいときには、朝の歯磨きを無理に行わず、体調が落ち着いたタイミングに時間をずらすのもひとつの工夫です。

また、歯ブラシのヘッドを小さく、毛がやわらかいタイプに変えることで、口の奥に入れたときの不快感を軽減できます。

どうしても歯磨きが難しい場合は、洗口液でうがいをするだけでも一時的なケアにはなります。

さらに、上体をやや起こして歯磨きをすることで、吐き気を抑えることも可能です。

歯磨き粉の味や匂いが気になる場合には、無香料・低刺激タイプの歯磨き粉を選ぶとよいでしょう。

歯を守るためには「完璧なケア」よりも「できる範囲で続けること」が大切です。

たとえ歯磨きが一日一回になってしまっても、ゼロにしない努力が、妊娠中の歯の健康維持につながります。

フッ素入り歯みがき粉・洗口剤の活用

妊娠中の口腔ケアにおいて、フッ素は非常に重要な役割を果たします。

フッ素には歯の再石灰化を促し、酸に溶けにくい歯質を作る効果があるため、虫歯予防に非常に効果的です。

妊娠によって唾液の性質が変化したり、間食の回数が増えたりすることで虫歯リスクが上がる妊婦さんにとって、フッ素は欠かせない成分と言えるでしょう。

日常の歯磨きには、フッ素(フッ化ナトリウム)配合の歯みがき粉を選ぶのがおすすめです。

妊婦さんにとって安全性の高い濃度(1000~1450ppm)のものを選び、丁寧にブラッシングすることを心がけましょう。

すすぎは軽く1回程度にとどめ、フッ素が口腔内に長く留まるようにするのがポイントです。

また、洗口剤(マウスウォッシュ)も虫歯や歯周病予防に役立ちます。

刺激の少ないアルコールフリータイプを選べば、つわり中でも比較的使いやすく、歯磨きが難しいときの代替手段にもなります。

ただし、あくまで補助的なケアであるため、基本はブラッシングを継続しつつ、洗口剤を組み合わせるようにしましょう。

フッ素の力を上手に取り入れることで、妊娠期の口腔リスクを最小限に抑えることができます。

歯間ブラシやフロスを取り入れる

妊娠中は歯ぐきが敏感になりやすく、少しの歯垢でも炎症を引き起こしやすくなります。

とくに歯と歯の間は、通常の歯ブラシだけでは清掃が不十分になりがちな部分であり、虫歯や歯肉炎の温床となり得ます。

そこで重要なのが、歯間ブラシやデンタルフロスといった「補助的清掃器具」の併用です。

歯間ブラシは、歯と歯の間が少し広く開いている方や、歯ぐきが下がっている方に適しています。

サイズ選びが重要で、適切な太さのものを選ばないと歯ぐきを傷つけてしまう可能性があるため、最初は歯科医院で指導を受けるのがおすすめです。

一方、デンタルフロスは狭い隙間の清掃に適しており、特に前歯などの細い隙間に向いています。

毎日のブラッシングの後にこれらを使うことで、歯間に残るプラーク(歯垢)や食べかすをしっかり除去でき、歯周病や虫歯のリスクを大きく減らせます。

慣れないうちは面倒に感じるかもしれませんが、習慣化すれば短時間で済むうえに、妊娠期の健康管理にもつながります。

特に妊娠中は口腔内のトラブルが起きやすい時期だからこそ、日々のセルフケアをワンランクアップさせることが重要です。

7. 妊娠と歯ぐきの出血が赤ちゃんに与える影響

歯周病菌が胎盤を通過するリスク

妊娠中に見られる歯ぐきからの出血や炎症の背後には、歯周病菌の存在があります。

特に注意すべきは、歯周病が単なる口腔内の問題にとどまらず、血流を通じて全身に影響を及ぼすという点です。

歯周病が進行すると、炎症によって歯ぐきの血管が破れやすくなり、細菌が血流に乗って体内を巡ることになります。

妊婦の場合、この血流に乗った歯周病菌が子宮内に到達し、胎盤を通過して胎児に悪影響を及ぼす可能性が指摘されています。

なかでも注目されているのが、Pg菌(ポルフィロモナス・ジンジバリス)などの強い病原性を持つ歯周病菌で、これらが子宮収縮を誘発するプロスタグランジンの産生を促すとされており、結果として早産や低体重児出産のリスクが高まることが知られています。

そのため、歯ぐきの出血を単なる妊娠特有の軽い症状と軽視せず、早期に歯科医院でチェックを受けることが大切です。

歯周病の兆候が見られた場合には、炎症を抑える処置やクリーニングを受けることで、母体と胎児の双方にとって安全な妊娠生活を支えることができます。

低体重児・早産との関連性

歯ぐきの炎症を放置することで歯周病が進行すると、出産に関するリスクも上昇します。

近年、国内外の研究において「歯周病と早産・低体重児出産の相関性」が数多く報告されており、歯周病を有する妊婦は、そうでない妊婦と比べて早産のリスクが最大で7倍に達する可能性があるとも言われています。

これは、歯周病による慢性炎症が母体の免疫反応を刺激し、体内で炎症性サイトカイン(IL-1やTNF-αなど)が増加することで、子宮の収縮や破水を早める原因となるためです。

また、炎症が続くと栄養の運搬や酸素の供給にも影響が及び、胎児の成長に悪影響を与える結果、低体重での出産リスクが高まります。

こうしたリスクを未然に防ぐには、妊娠前または妊娠初期の段階で歯周病の検査と治療を受けることが重要です。

妊娠中期であれば多くの治療が安全に行えるため、妊娠が分かった時点で歯科受診をルーチン化することが、母子の健康を守るうえで非常に有効とされています。

安心な妊娠生活のための予防意識

妊娠期はホルモンバランスの変化により、誰でも歯ぐきが腫れたり出血しやすくなる可能性があります。

しかしその症状が単なる一時的な生理現象で終わらず、将来的な歯周病や胎児への悪影響につながるリスクをはらんでいる以上、日頃からの予防意識が何よりも大切です。

まず基本となるのは、正しいブラッシングと歯間ケアを欠かさず行うこと。

つわりなどで歯磨きが難しい時期には、無理をせず洗口剤やフッ素ジェルを活用するなど、体調に合わせた工夫を取り入れましょう。

さらに、妊娠中でも安心して受けられるクリーニング(PMTC)や検診を活用し、歯科医師と連携しながら口腔内を清潔に保つ努力が求められます。

また、歯ぐきの出血や腫れを自覚したら「様子を見る」のではなく、速やかに歯科を受診することが重要です。

放置せずに適切なケアを受けることで、出産時まで安心して過ごせる口腔環境を整えることができます。

母体と赤ちゃんの健康は密接につながっていることを忘れず、妊娠中こそ、より丁寧な歯ぐきケアを心がけましょう。

8. 妊婦健診だけじゃ不十分?歯科検診の必要性

歯科でしかわからないお口の状態

妊娠中は産婦人科で定期的な妊婦健診を受けることが一般的ですが、意外と見落とされがちなのが「口腔内の健康管理」です。

妊婦健診では胎児の成長や母体の体調を中心にチェックされますが、歯や歯ぐきの状態までは細かく確認されません。

しかし、妊娠中の口腔環境はホルモンバランスの影響で変化しやすく、妊娠性歯肉炎や歯周病、虫歯などのトラブルが起こりやすい時期でもあります。

特に歯周病は自覚症状が少なく、進行しても痛みを感じにくいのが特徴です。

軽度の出血や腫れに気づかないまま悪化させてしまうケースも多く、歯科医院での専門的な診査がなければ見逃される可能性があります。

また、妊娠中の唾液の性状変化によって虫歯が進行しやすくなることもあるため、予防の観点からも歯科検診が重要なのです。

歯科医院では、歯ぐきの状態の確認、歯垢や歯石のチェック、虫歯の有無、噛み合わせのバランスなど、多角的な視点からお口全体を評価することが可能です。

妊娠中の健康管理は全身にわたる視野で行うべきものであり、口腔ケアもその一環として組み込むことが理想的といえるでしょう。

妊婦歯科検診を利用するメリット

多くの自治体では、妊婦さんを対象に無料または一部補助つきで歯科検診を受けられる制度を設けています。

これを「妊婦歯科検診」といい、地域によって名称や実施方法は異なるものの、母子健康手帳の交付時などに案内されるケースが多くなっています。

妊婦歯科検診では、通常の健診よりも妊娠期に特化した内容でお口の状態を確認してもらえる点が特徴です。

歯肉の腫れや出血の有無、妊娠性歯肉炎の可能性、虫歯の兆候、過去に治療した箇所のチェックなど、出産までに対応すべき問題点を早期に発見できます。

また、妊婦さんの体調やつわりの状況を考慮しながら無理のない範囲で診療が行われるため、安心して受診することができます。

この妊婦歯科検診を活用することで、妊娠中の口腔トラブルを未然に防ぐだけでなく、出産後に育児で忙しくなる時期に歯科通院が困難になるリスクも軽減できます。

妊娠中期の安定期に一度受診しておくことで、必要があれば応急処置や簡単な治療も行えるため、健康な口元で出産を迎えるための準備が整います。

産婦人科との連携による安全な治療

妊娠中の歯科治療に対して不安を感じる方も少なくありません。

「レントゲン撮影や麻酔は赤ちゃんに影響がないか?」「診療中に気分が悪くならないか?」などの懸念を持つ妊婦さんも多いため、歯科と産婦人科が連携した医療体制は非常に重要です。

信頼できる歯科医院では、産婦人科の主治医と情報を共有し、妊娠週数や体調に応じた診療を行う体制が整っています。

例えば、レントゲン撮影が必要な場合でも、防護エプロンを使用し、胎児への放射線被ばくがないよう配慮されており、麻酔も必要最小限の安全性が確認された薬剤が使用されます。

これにより、妊娠中でも安心して虫歯治療や歯石除去などの処置を受けることが可能です。

また、妊娠中はホルモンの影響で治療中に気分が悪くなることもあるため、診療時の体勢や時間配分などにも工夫が求められます。

産婦人科との連携が取れていれば、事前に既往歴や注意事項を共有したうえで安全な診療計画を立てることができ、妊婦さんにとってストレスの少ない受診が実現します。

妊婦健診だけで満足せず、専門的な歯科検診を併用することが、妊娠期間中を健康的に乗り切るうえで大きな助けとなるのです。

赤ちゃんのため、そしてご自身の口腔の健康を守るために、歯科での検診も積極的に取り入れましょう。

9. 出産後の歯ぐきの状態と産後ケア

出産後に悪化するケースもある

出産を終えたあと、多くの女性が安心して体を休めたいと考える時期ですが、実は「口腔内の状態」についても注意が必要です。

妊娠中にホルモンバランスの変化により発症・悪化しやすくなる「妊娠性歯肉炎」は、出産を機に自然に治るケースもある一方、適切なケアがなされていない場合には、産後も炎症が残ったまま、あるいは悪化してしまうことがあります。

出産直後はホルモンバランスが再び大きく変化し、身体全体の免疫機能も変動しやすいため、口腔内の環境が一時的に不安定になります。

特に、妊娠中に歯科検診を受けず、歯垢や歯石が残った状態で出産を迎えた方は、そのまま歯ぐきの炎症や出血を放置してしまう可能性が高くなります。

さらに、出産後は赤ちゃん中心の生活が始まり、自分の口腔ケアがおろそかになりがちです。

忙しさのなかで歯みがきを丁寧にする時間が取れず、歯周病リスクが急速に高まることもあります。

出産後は育児に集中するあまり、歯科受診の優先順位が下がりやすくなりますが、このタイミングでの適切な口腔ケアは、将来的な健康維持のうえで非常に重要です。

痛みや違和感がなくても、出産後1〜2か月のうちに歯科検診を受け、口腔内の状態を確認することが推奨されます。

授乳中のホルモン変化による影響

出産後もホルモンの影響は続きます。

特に「プロラクチン」や「オキシトシン」といった授乳に関連するホルモンが多く分泌される時期は、体全体の水分バランスや代謝が変化し、口の中の乾燥や免疫低下を招くことがあります。

唾液の分泌量が減ると、細菌の繁殖が促進され、歯ぐきの炎症が起きやすい環境が整ってしまうのです。

また、授乳によってカルシウムが多く消費されることも、歯ぐきや歯にとっては影響のある要素です。

栄養バランスが崩れた状態が続くと、歯周組織の回復が遅れるだけでなく、新たな炎症の原因になる可能性もあります。

授乳中は赤ちゃんへの影響を心配するあまり、歯科治療や薬の使用をためらう方もいますが、歯ぐきの出血や腫れを放置することの方がかえってリスクになります。

多くの歯科医院では授乳中に配慮した治療を行っており、必要であれば母乳育児に影響の少ない薬剤の処方も可能です。

このように、産後もホルモンバランスや栄養状態、生活リズムの影響によって口腔トラブルが起きやすくなるため、早期のケアが重要です。

育児中も無理なくできるケアの方法

出産後は慣れない育児や睡眠不足が続くなかで、自分自身のケアにかけられる時間は限られてきます。

しかし、短時間でも効率的に行える口腔ケアを習慣化することで、歯ぐきの健康を守ることは十分に可能です。

まず、朝晩の歯みがきを確実に行うことが基本です。

時間がないときは、1日1回でもいいので「ていねいに時間をかけてみがく」時間を作りましょう。

特に夜間は唾液の分泌が減るため、寝る前のブラッシングが最も重要です。

歯間ブラシやデンタルフロスも、毎日でなくても構いませんので、少しずつ取り入れることで効果的なプラークコントロールが可能になります。

また、フッ素入り歯みがき粉や、殺菌効果のあるマウスウォッシュを活用することもおすすめです。

赤ちゃんのお世話で手が離せない方は、キッチンや洗面所に歯ブラシセットを複数置いておくと、すきま時間にケアしやすくなります。

パートナーや家族に協力してもらい、自分のケア時間を確保する意識も大切です。

加えて、産後1〜2か月のタイミングで一度歯科医院を受診し、歯石除去や歯ぐきの状態を確認してもらうことをおすすめします。

専門的なメンテナンスを受けることで、産後特有の口腔内の変化にも対応しやすくなります。

10. 妊娠中の歯ぐきの出血が気になる方へ、今すぐできること

症状が軽くても早めの相談を

妊娠中に「歯みがきのたびに血が出る」「歯ぐきが腫れている気がする」といった症状を感じながらも、「妊娠中はよくあること」と自己判断して放置してしまう方が少なくありません。

しかし、その軽度な出血こそが、歯周病の初期サインである可能性があります。

特に妊娠中はホルモンバランスの変化により歯ぐきの血流が増加し、炎症が起こりやすい状態です。

歯ぐきが腫れやすくなるだけでなく、少しの刺激でも出血しやすいため、普段よりも丁寧な観察とケアが必要になります。

出血が見られた場合は「一時的なもの」と考えず、歯科医院への早めの相談が重要です。

歯科医師は妊娠中の歯ぐきの状態を正確に診断し、「妊娠性歯肉炎」なのか、あるいは進行性の歯周病に移行しているのかを見極めたうえで、妊婦さんに適した処置やアドバイスを行ってくれます。

軽い出血でも、原因に応じた対応が早ければ早いほど、妊娠中の体への負担を最小限に抑えることができます。

自宅ケアと歯科医院の連携がカギ

歯ぐきの健康を守るには、歯科医院での専門的なケアと、自宅での日々のセルフケアの両方が欠かせません。

まず自宅ケアとしては、歯ブラシ選びから見直しましょう。

柔らかめの毛先で歯ぐきを優しく刺激しないようにしながら、歯と歯ぐきの境目を意識して丁寧にみがくことがポイントです。

また、妊娠中は唾液の性質も変化し、虫歯菌が活発になりやすいため、フッ素入りの歯みがき粉を活用すると虫歯予防にも効果的です。

加えて、歯間ブラシやデンタルフロスを使った補助清掃も推奨されますが、出血がひどい場合は自己判断で使い続けず、まずは歯科医師に相談しましょう。

歯科医院では、妊娠中期を中心に、妊婦歯科健診や歯石除去(スケーリング)、炎症部位への消毒などを行うことで、歯ぐきの状態を安定させやすくなります。

これらの処置は赤ちゃんへの影響もほとんどないため、妊娠中でも安全に受けられる治療として広く行われています。

特に注意したいのが、出産直前になると歯科治療を受けにくくなるという点です。

そのため、出血や腫れといった症状が出始めたら「軽いから様子を見よう」ではなく、「出産前に解決しておく」という意識で、早めに歯科医院へ相談することをおすすめします。

妊娠中だからこそ口腔管理が大切

妊娠期間中はつわり、疲労、睡眠不足など、日常のケアが難しくなる要因が多く、どうしても口腔ケアの優先度が下がりがちです。

しかし、だからこそ意識して口腔内の状態に目を向けることが、母体と赤ちゃん双方の健康にとって大きなメリットになります。

たとえば、歯周病菌は血流を介して全身へ影響を与えることがわかっており、近年では早産や低体重児出産との関連性も指摘されています。

つまり、口腔内の炎症を放置することは、妊娠経過や出産の安全性にとってもマイナスとなり得るのです。

妊娠中の生活は大きな変化に富んでいますが、だからこそ「できることから始める」ことが重要です。

例えば、朝と夜の歯みがきを欠かさない、気になる症状はすぐメモをして次回の健診で相談する、妊婦健診と併せて歯科健診を受けるようスケジュールに組み込むなど、ちょっとした工夫が大きな差を生み出します。

産婦人科との連携を強化している歯科医院も多く、妊娠中の治療に関する不安や疑問を気軽に相談できる体制も整っています。

安心して相談できる歯科医院を見つけておくことは、妊娠期の安心・安全な口腔管理の第一歩です。

監修:愛育クリニック麻布歯科ユニット

所在地〒:東京都港区南麻布5丁目6-8 総合母子保健センター愛育クリニック

電話番号☎:03-3473-8243

*監修者

愛育クリニック麻布歯科ユニット

ドクター 安達 英一

*出身大学

日本大学歯学部

*経歴

・日本大学歯学部付属歯科病院 勤務

・東京都式根島歯科診療所 勤務

・長崎県澤本歯科医院 勤務

・医療法人社団東杏会丸ビル歯科 勤務

・愛育クリニック麻布歯科ユニット 開設

・愛育幼稚園 校医

・愛育養護学校 校医

・青山一丁目麻布歯科 開設

・区立西麻布保育園 園医

*所属

・日本歯科医師会

・東京都歯科医師会

・東京都港区麻布赤坂歯科医師会

・日本歯周病学会

・日本小児歯科学会

・日本歯科審美学会

・日本口腔インプラント学会